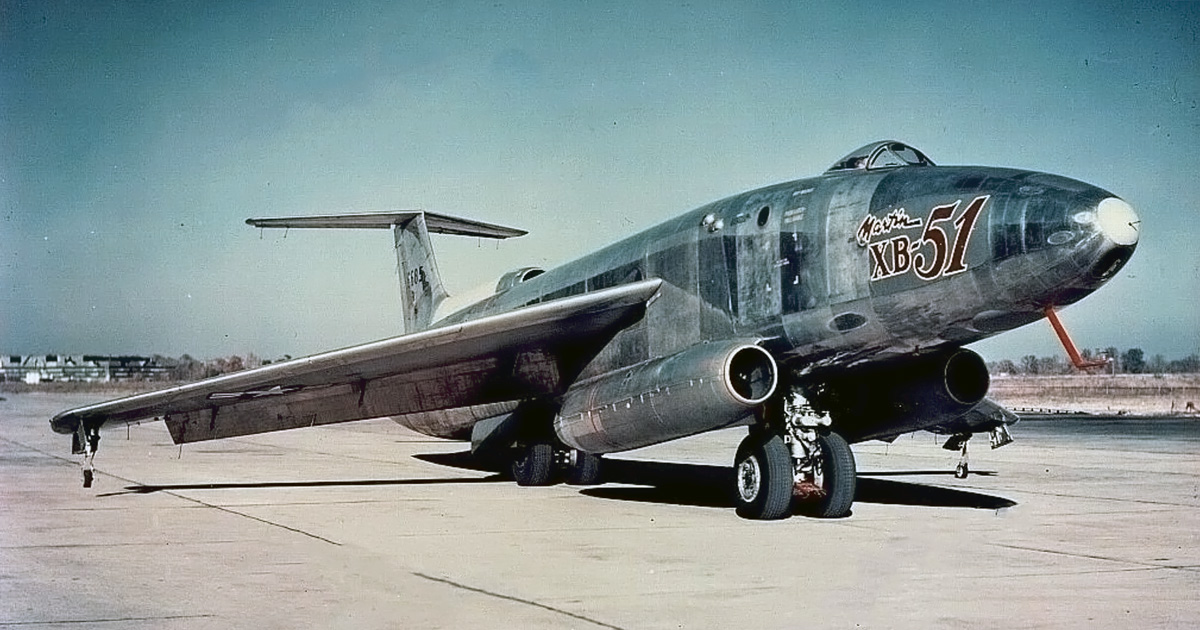

В конце сороковых самолётостроение развивалось стремительными темпами, а конструкторы уже смотрели далеко вперёд и пытались создавать непохожие ни на что самолёты. Среди них особенно выделялся один — Martin XB-51. Удлинённый, обтекаемый, словно вытянутый карандаш из металла, он получил прозвище «летающая сигара». В нём не было ни одной привычной детали: три двигателя, необычное шасси, изменяемый угол крыла и кабина над тонким фюзеляжем. И он сильно выделялся на фоне остальных.

Реактивная тяга

Уже к концу Второй мировой все поняли перспективы реактивных двигателей. Германия уже пустила в бой Me 262, а Великобритания взяла курс на создание собственных реактивных бомбардировщиков. И американцы не собирались отставать. ВВС США потребовался новый скоростной штурмовик, а старые поршневые машины были совершенно не готовы. За его создание взялась компания Glenn L. Martin Company, известная по тяжёлым бомбардировщикам. Новый самолёт решили делать с нуля, поскольку старые модели совершенно не подходили для установки реактивных двигателей. Нужен был свежий и очень нестандартный подход. Так в 1946 году появился проект XA-45, позже переименованный в XB-51.

На фоне привычных самолётов того времени он выглядел как корабль из фантастических журналов. Два двигателя располагались не под крылом, как у всех, а под фюзеляжем, ближе к носу. Третий — в хвосте, в верхней части, с воздухозаборником у основания киля. Это казалось безумием, но именно так получилось добиться аэродинамической формы. Вместо традиционного шасси с передней стойкой инженеры использовали велосипедную схему — с двумя основными стойками по центру фюзеляжа и дополнительными опорами под крыльями. Это позволило сделать самолёт тоньше и легче, но сделало взлёты и посадки очень нервными: XB-51 шёл по полосе, балансируя как канатоходец.

Не менее необычным было и крыло. Его угол установки можно было изменять прямо на земле — редкость даже для современных машин. При взлёте крыло отклоняли вверх, создавая больший подъём, а в полёте возвращали в нейтральное положение, улучшая скорость. Для конца сороковых подобные эксперименты выглядели как сказка и полёт инженерной фантазии, но всё это работало. В расчётах XB-51 должен был разгоняться до скорости свыше 1000 км/ч и подниматься быстрее любого серийного штурмовика.

Против всех правил

Когда опытный образец XB-51 впервые выкатили на лётное поле, все зрители были шокированы. Он выглядел как спортивный автомобиль, а не бомбардировщик. Турбореактивные двигатели General Electric J47 внешнему виду добавляли свою изюминку, но при этом избавляли от гондол, обеспечивали равномерную тягу и идеальную центровку. XB-51 уверенно держался в воздухе даже при отключении одного из двигателей. Но за аэродинамику пришлось платить сложностью обслуживания — особенно хвостового мотора, добраться до которого можно было только через верхнюю часть фюзеляжа. За счёт особой конструкции, форма крыла сама по себе получилась очень сложной, а в дополнение к этому использовали огромные тормозные щитки, занимавшие почти всю заднюю кромку фюзеляжа. Они раскрывались как створки, помогая быстро снижать скорость во время пикирования, что для реактивных бомбардировщиков было очень необычным.

Кабина пилота находилась высоко, над носовой частью. Такой трон обеспечивал отличный обзор, особенно при штурмовых атаках на малой высоте. Сидение пилота катапультировалось, а приборную панель слетали нового образца, с крупными стрелочными указателями и системой контроля работы трёх двигателей, что в те годы выглядело как комический корабль.

XB-51 не имел традиционного бомбоотсека — вооружение находилось в съёмных контейнерах под фюзеляжем, а в передней части можно было установить батарею из шести 20-мм пушек. При этом несмотря на кажущуюся хрупкость, конструкция оказалась прочной и устойчивой. На испытаниях XB-51 показывал отличную управляемость, особенно на малых высотах. Как рассказывали пилоты после испытаний, самолёт был отзывчив, как истребитель, и способен резко менять курс без потери скорости.

Самолёт, опередивший время

Испытания начались в 1949 году, и уже после первых полётов стало очевидно, что в Martin создали нечто особенное. XB-51 развивал скорость свыше 1050 км/ч — на тот момент это был один из самых быстрых бомбардировщиков в мире. Он мог взлетать с коротких полос, разгоняться на предельно малой высоте и держать устойчивый курс даже при турбулентности. Для ВВС США, готовившихся к возможным конфликтам в Корее, такие качества выглядели особенно привлекательными. На малых высотах самолёт имел отличную управляемость, а мощности трёх двигателей хватало, чтобы легко и быстро набирать высоту. Испытатели говорили, что по скорости реакции самолёт ближе к истребителю, чем к штурмовику. На демонстрационных вылетах XB-51 даже опережал британский English Electric Canberra, ставший его основным соперником в тендере ВВС.

Вот только за впечатляющей динамикой скрывались проблемы. Запас топлива был слишком мал для полноценного боевого вылета. Вооружения размещалось под фюзеляжем, что усложняло подвеску бомб и снижало точность на больших скоростях. Кроме того, три двигателя означали тройной объём обслуживания, а значит — высокие расходы и риск отказов. Именно поэтому военные, сравнив XB-51 с британским Canberra, выбрали более простой и надёжный самолёт, который не бил рекорды скорости, но был удобен в эксплуатации и имел большую дальность. Проект Martin сочли слишком смелым для серийного производства: выглядел он интересно, но требовал идеальных условий для полёта и целой команды инженеров на земле. Несмотря на это, по своей аэродинамике XB-51 оказался большим шагом вперёд.

Короткий полёт и трагический финал

Всего построили два прототипа Martin XB-51. Первый из них поднялся в воздух весной 1949 года, и уже через несколько месяцев программа вышла на пик испытаний. Лётчики-испытатели из компании Martin восхищались самолётом: по их отзывам, он был слишком быстрым для своих задач. ВВС США следили за проектом с интересом, но после того как отдали предпочтение британскому Canberra под американским обозначением B-57, дальнейшие заказы на XB-51 заморозили. Самолёт остался в роли летающей лаборатории, и именно в этом качестве он прославился. И не только достижениями

9 мая 1952 года первый прототип разбился во время демонстрационного полёта на авиашоу в районе Эль-Пасо. Самолёт под управлением опытного испытателя и ветерана Второй мировой внезапно потерял управление при наборе высоты, ударился о землю и взорвался. Конструкцию тщательно исследовали, но точной причины катастрофы так и не установили. Второй экземпляр после этого использовали осторожнее, выполняя на нём полёты по программам оценки аэродинамики и систем стабилизации. Он прослужил дольше, почти до середины пятидесятых. На нём отрабатывали новые варианты тормозных щитков, изучали поведение самолёта при сверхзвуковом приближении и тестировали варианты обшивки для будущих проектов. Но к 1956 году финансирование программы окончательно прекратили. Второй XB-51 списали и разобрали на месте, оставив лишь несколько деталей, которые потом передали в музей компании Martin.

История этого самолёта могла бы закончиться без следа, если бы не его влияние на последующие проекты. В последующие проекты от него перешло несколько интересных технологий — изменяемый угол крыла, система распределения тяги и компоновка кабины. Фактически XB-51 стал настоящей летающей лабораторией для отработки новейшей техники.

Во время Второй мировой войны самолётостроение переживало стремительное развитие, а некоторые из созданных в то время самолётов до сих пор считаются большим достижением.